Политические реформы В. ПутинаАнатомия российской элиты и политика / МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ / Политические реформы В. ПутинаСтраница 6

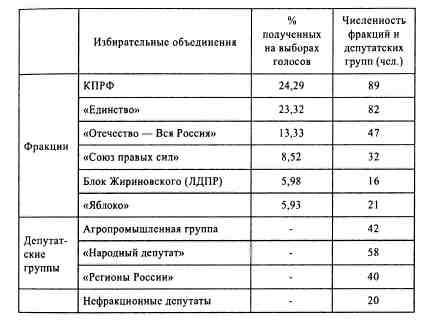

Таблица 7. Структура Государственной Думы созыва 1999 г.

Таким образом, впервые за постсоветский период президент получил уверенное большинство в Думе. Нижняя палата российского парламента перестала быть самостоятельным центром власти и встроилась в общую государственную пирамиду, где ей были отведены конкретные законодательные функции. Левая оппозиция была существенно ослаблена. Правые фракции были малочисленны и никакой опасности для режима не представляли. Это была первая серьезная победа партии власти с 1991 г.

Но надо было готовиться к следующим выборам, и президент ставит перед своей администрацией задачу — не просто подчинить себе действующую Думу, но создать механизм, при котором Кремль гарантированно будет обеспечивать себе сильные позиции в парламенте и будущем. Для этого необходим был новый закон о партиях. Принятый в 1993 г. закон «Об общественных организациях» делал слишком простой процедуру регистрации организаций, имеющих право выставлять своих кандидатов на выборах, что приводило к быстрому и бесконтрольному росту числа избирательных блоков. Их лидеры были мало кому известны, а идеология подчас выходила за рамки, разрешенные Конституцией РФ. По мнению Путина и его окружения число партий необходимо было существенно сократить для того, чтобы восстановить контроль государства над политическим процессом в целом и выборами в частности. Один из высокопоставленных кремлевских чиновников в своем интервью сказал, что «на сегодня наша главная проблема — неконтролируемые организации в регионах». Именно для этого 11 июля 2001 г. в первом чтении принимается новый федеральный закон «О политических партиях».

Закон устранял всю ту неразбериху, которая возникла в первые годы введения многопартийности в России. Было запрещено дублировать названия партий и их символику, называть партии именем конкретных лиц, устанавливать ограничения на членство для людей различных полов, национальностей и вероисповеданий и проч. Ужесточились также требования к финансовому контролю над деятельностью партий. Партии становились единственным видом общественных объединений, обладающих правом выдвигать кандидаток на выборы. Закон вводил еще одно ограничение: политическая партия, не принимавшая в течение пяти лет подряд участия в выборах, подлежала ликвидации. Этим законом вводились довольно жесткие рамки для всех российских общественных движений и объединений. Они должны были без промедления решить: или срочно заняться партийным строительством, разворачивая свои региональные структуры и приводя документы в соответствие с новым законом, либо уйти и забыть о выборах. Многие политики весьма скептически оценили новый закон, видя в нем откровенное стремление самой партии власти к монополизации избирательной системы. Один из авторов данного проекта заместитель руководителя администрации президента В. Сурков, не скрывая, говорил о главенстве Кремля в партийном строительстве: «Главное проклятие „Нашего дома — России“ и теперь наше — чрезмерная бюрократичность. Что скрывать, партия создана с помошью административного ресурса, как КПСС. Но в КПСС никто не заботился, чтобы партия побеждала, — не было конкурентов… Мы не можем опростоволоситься и не выиграть».

Парламентские выборы, состоявшиеся 7 декабря 2003 г., показали, что расчет был сделан верный. В новых условиях партии власти удалось набрать рекордное число голосов — 37,6 % и получить не простое, а конституционное большинство в Государственной Думе — 306 депутатских мест из 450. Это было тем более удивительно, что лидеры партии «Единая Россия» не участвовали в теледебатах и их позиция сводилась к безоговорочной поддержке политики президента. В федеральном партийном списке «Единой России» числились многие действующие политики: министры, губернаторы, мэры крупных городов. Они не предполагали покидать свои посты после выборов. Их членство было сигналом президенту: мы с вами, мы покорны, мы безопасны. Сразу после выборов 37 чиновников из партийного списка «Единой России» отказались от своих мандатов.

Идеология новой партии власти нигде не была заявлена. Их программа содержала самые общие положения и не отражала специфики мировоззрения. Гораздо больше о политических приоритетах «Единой России» говорили действия ее лидера — министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова, популярность которому принесли два громких скандала: дело «оборотней в погонах» и «дело ЮКОСа». Первое (арест семерых полковников милиции) было призвано продемонстрировать общественности, что партия власти намерена серьезно бороться с коррупцией в правоохранительных органах. Второе — аресты руководителей крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОСа Платона Лебедева и Михаила Ходорковского — потакало тем общественным настроениям, которые считали «олигархов» ответственными за все экономические проблемы страны. Оба этих действия имели успех среди многочисленных бедных слоев россиян, которые увидели в этом долгожданное «наведение порядка» и способствовали тому, что рейтинг Б. Грызлова заметно вырос.

Смотрите также

«Большая стратегия» как продолжение геополитики иными средствами

…Теоретически ты знал, что за твоими заклинаниями стоит абсолютная власть. Сам

Хаос. Работать непосредственно с ним крайне опасно. Но, как видишь, все-таки возможно.

Теперь, когда ты это знаешь, у ...

Геополитические факторы формирования российской цивилизации.

...

За пределами геополитики

При всей важности геополитических дискурсов они не составляют единственной рамки

для стратегирования за область, этнос или государство. Существуют ситуации, когда

конструирование будущего в геопол ...